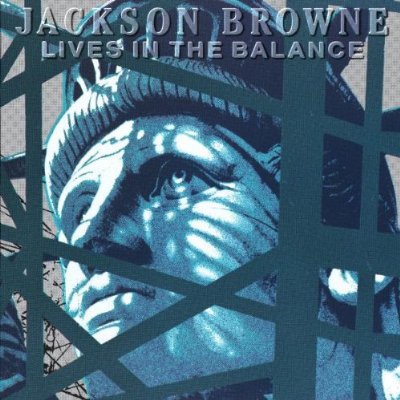

Jackson Browne: Lives in the Balance

Heute vor 26 Jahren hat Jackson Browne in der damals letzten Rockpalast-Nacht in der Essener Grugahalle gespielt. Zufälligerweise hab ich nachts in die Liveübertragung ‚reingeschaltet. Die Folge war eine für meine damaligen Verhältnisse teure Shopping-Serie. Sie begann am darauffolgenden Montag mit dem aktuellen Album „Lives in the Balance“ und setzt sich bis heute bei allem fort, wo Jackson Browne draufsteht.

Ich würde nun gerne behaupten, dass es die Texte der Songs waren, die mich angezogen haben. Aber natürlich war es der Sound. Von den Texten habe ich Teile verstanden, mehr nicht. Der Sound war es, der mich seit dem Konzert im Rockpalast, nicht mehr losgelassen hat. So früh wie möglich stand ich deshalb am darauffolgenden Montag bei Alro im Untergeschoss und blätterte durch die Platten unter „B“. Dort stand sie, die Platte, die meine musikalische Richtung mehr als alle anderen bestimmen sollte. Erst als ich das Cover sah, stellte ich fest, dass bei Alro eine ganze Wand mit Motiven des Plattencovers geschmückt war. Eine Aufmerksamkeit, die Jackson Browne-Platten heute nicht mehr zuteil wird.

Zuhause angekommen lief für den Rest des Tages nichts anderes mehr. Über Kopfhörer habe ich mir die Songs angehört und dabei die Texte mitgelesen. Und nachdem der Klang meinen Geschmack getroffen hatte, trafen die Texte mein sich entwickelndes politisches Bewusstsein. Es war die Zeit, zu der ich mir langsam überlegen musste, „Bundeswehr oder Zivildienst?“

Wenngleich das deutsche Engagement in zweifelhaften Regimen rund um den Globus ein anderes war als das der USA, war US-amerikanische Politik vor dem Hintergrund des Nato-Doppelbeschlusses und der daraus resultierenden Pershing-II-Stationierung nicht so weit weg. Weder damals noch heute, habe ich das eine mit dem anderen verwechselt. Aber bereits damals habe ich die moralische Legitimation einer Politik in Frage gestellt, die diktatorische Regime unterstützt. Von Lives in the Balance ist diesbezüglich vor allem der Titelsong zu nennen.

„There’s a shadow on the faces

Of the men who send the guns

To the wars that are fought in places

Where their business interest runs

On the radio talk shows and the TV

You hear one thing again and again

How the USA stands for freedom

And we come to the aid of a friend

But who are the ones that we call our friends–

These governments killing their own?“

Die Instrumentierung zeigt die Einflüsse Mittelamerikas (z.B. Panflöte). Ich hatte in Erinnerung, Browne hätte einige Zeit in Nicaragua verbracht, finde aber im Moment keine Belege dafür. Der Song ist für mich immer noch einer besten je geschriebenen. Bedauerlicherweise hat sich an den Themen auch kaum etwas geändert. Es hat bestenfalls eine geographische Verschiebung stattgefunden. Bei Youtube gibt’s eine später aufgenommene und von Dritten bebilderte Fassung:

Ein Song macht noch kein gutes Album, aber neben dem Titelsong, sorgt die Auswahl der anderen Lieder dafür, dass die Platte in jeder meiner Top-irgendwas-Listen vorkommt. Meine Favoriten sind: Till I go down, ein Reggae-Song was bei Jackson Browne selten genug zu finden ist. In the shape of a heart, eine melancholische Ballade, und Lawless Avenues, ein abermals sozialkritischer Song über Bandenkriege in L.A.

Abgesehen von den Erinnerungen weltpolitischer Dimensionen verbinde ich mit der Platte auch noch einen persönliche Anekdote. Dazu muss man wissen (wenn man es nicht längst weiß), dass in den Achzigern eine Serie in Sachen Musik Maßstäbe gesetzt hat: Miami Vice. Ich kann mich nicht an die tiefere Handlung auch nur einer einzigen Folge erinnern. Irgendwie ging’s immer um Drogen aus der Karibik, aus Mittel- oder Südamerika und die meist tödlichen Konsequenzen für die Protagonisten der jeweiligen Folge. Wenn etwas unwichtig war an Miami Vice, dann die Handlung. Im Vordergrund standen das Visuelle und die Musik. Ich kann mich an keine andere Serie erinnern, die ihre Handlung so stark mit Musik unterstützt hat. Der Bezug zu Jackson Browne besteht darin, dass in einer Folge Live in the Balance zum Soundtrack gehört. Kein Wunder also, dass ich Miami Vice-Fan war; zugegebenermaßen aber bereits vor der besagten Folge.

Für Thorsten, ein Schulfreund von mir, gilt das auch. Allerdings in deutlich ausgeprägterem Maße als für mich. Für Thorsten war Miami Vice der Blueprint für sein Leben. Tatsächlich ist er später Polizist geworden. Aber soweit war es noch nicht als die Serie lief. In dieser Zeit genügte ihm eine Kopie von Sonny Crocketts Outfit. Lässige, lockere Kleidung, manchmal in blumigen Pastelltönen. Überwiegend weiß, aber auch mal ein zartes Rose, ein sanftes Blau oder ein blasses Gelb. Dazu Leinenslipper. Was man halt so trägt in den späten Achtzigern im Ruhrpott. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind ja auch mit Miami, den Everglades und den Keys zu vergleichen.

Wikipedia schreibt dazu: „Miami Vice hatte einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Männermode in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre und prägte den „weißes T-Shirt unter Armani-Jacke“-Stil […]. Insbesondere Sonny Crockett trägt in den ersten Staffeln (fast) ausschließlich pastellfarbene T-Shirts und Anzüge. […] Zu Sonny Crocketts Erscheinung gehören auch eine Vielzahl von Sonnenbrillen, wie zum Beispiel die Wayfarer von der Marke Ray Ban. “

Was ist noch wichtig, wenn man 18 ist und im Pott lebt? Richtig! Das Auto. Sonny Crockett fährt in der Serie u.a. einen Ferrari Testarossa – in weiß. Armani, Ray Ban und Ferrari? Für Teenager in meinem Umfeld natürlich nicht finanzierbar. Sakko und Sonnenbrille ließen sich noch gut kopieren, aber als Auto musste Thorsten nehmen, was möglich war. Und das hieß „Golf“. Natürlich weiß und immerhin ein GTI. Dummerweise gebraucht und mit 45-PS-Austauschmotor. GTI stand noch drauf, war aber nicht mehr unter der Haube. Schlimmer noch, mit einem nur wenige Wochen alten Führerschein ließen unsere Fahrkünste zu wünschen übrig.

Eines Tages stand Thorsten vor meiner Tür. Weißes Shirt, weiße Hose, weißes Sakko, weiße Leinenslipper und die Ray Ban-Copycat-Sonnenbrille. Die Coolness von Sonny fehlte leider als sich ein Bügel der Sonnenbrille beim Abnehmen hinter seinem Ohr verhedderte und er beide Hände brauchte, um sie abzunehmen.

Bei der späteren Verabschiedung klappte das schon besser. Die Brille an einem Bügel festgehalten, ein lässiges „aus der Hand schütteln“ des zweiten Bügels und ein ciao zum Abschied. Eine Minute später klingelte es. Thorsten hatte seinen Golf-GTI-45PS auf der abschüssigen Straße unmittelbar vor einer Laterne geparkt. „Kannst Du mir den Wagen zurücksetzen? Ich komm mit dem Rückwärtsgang nicht klar.“ In diesem Moment wusste ich, dass aus Thorsten niemals Sonny werden würde.